文化の交節点としての中央アジア(前編)

公開日:2011年9月1日

投稿者:uzstudent2011s

「中央アジアってどんなところ?」

私がこのゼミに興味を持ち、学期を通じてこの地域について学ぶ端緒となったのはこの一つの素朴な問いであった。地理的な情報ばかりが頭を巡る中、突発的に「文明の交節点」という単語が閃く。普段生活していても中央アジアに接しその存在を強く意識することは無に等しかった私にとって、唯一とも言える接点は自分が学んできた世界史の教科書であった。この「文明の交節点」というタームに強く惹かれた私は、今までに学んできた中央アジアの歴史を軽く浚うとともに、教科書で取り上げられることで日本人学生に植えつけられているイメージを探りたいと考えるに至った。

まず一番に中央アジアの歴史と聞いて浮かんだのが「シルクロード」である。南ロシアの草原地帯から、カザフ高原、天山山麓、モンゴル高原、長城地帯を結ぶ大ステップ地帯をつらぬく最も古い東西交易路である。スキタイ、鮮卑、フン、アヴァ-ル、マジャール、突厥、ウイグル、モンゴルなどの遊牧騎馬民族の活躍舞台となっていた。草原の道では、機動力を利用した騎馬民族が東西に移動して支配権を争うと同時に、中継貿易も担っていた。しかし商業だけでなく彼らは情報の収集に熱心で、積極的に新しい文化を受け入れようとしたため、東西文化交流のうえで、直接・間接に大きな役割を果たした。南方のオアシス世界の定住民(ソグド人など)が貿易を直接担っていたのだが、強力な軍事力を持った遊牧騎馬民族が協力したことでスムーズに貿易を行うことが可能になったのである。

このシルクロードが歴史上重要視されているのは、彼らによって中央アジアがヨーロッパと中国を結ぶ文化の交節点とたし得た点である。具体的には世界史で学ぶ通り、中国からは特産の絹が、西からは玉や宝石、ガラス製品などが運ばれた。またインドの仏教やイランのゾロアスター教(祆教)マニ教、ローマで異端とされたネストリウス派のキリスト教(景教)やイスラム教(回教)などの宗教も到来し、一方中国からは鋳鉄技術や養蚕、製紙法が西方へ伝わった。

そしてこのシルクロード世界は13世紀のモンゴル帝国の成立によって、東西交流が一段と盛んになった。

続いて中央アジアのモンゴル=テュルク系軍事指導者であるティムールの存在でいよいよ交流は最盛期を迎える。特にその文化交流の要衝としてサマルカンドが栄えるようになった。サマルカンドは13世紀にモンゴル軍の侵攻によって一時廃墟と化していたが、ティムールによって再建された。彼はチンギス=ハンと何かと比較されることが多いが、チンギスに対して文化を重要視していた。彼はどこにもない美しい都市を目指し、各地の遠征先からすぐれた技術者や芸術家たちを連れて帰った。サマルカンドには中国の陶磁器とペルシアの顔料が出会って誕生した「サマルカンドブルー」とよばれる「青の都」が誕生した。モンゴルという精神的基盤にトルコという民族的基盤、そしてイスラム宗教に対する信仰に基づき、支配したイランの文化を吸収し、この地にティムール朝文化が花開いたのだった。

補足的にこの後のサマルカンドの歴史を概観しておくと、14~15世紀にティムール帝国の首都となった後諸王国がサマルカンドを巡って争奪を繰り返すようになった。(これには後のムガル帝国の始祖となったバーブルも参加している。)そして1500年にシャイバーニー長のジョチ・ウルス系のウズベク系が征服して戦乱を収めた。しかし18世紀中ごろにウズベク諸政権内部の対立や諸部族の抗争、アフシャ―ル朝(イラン)の侵攻をうけて荒廃してしまった。続く1868年ロシア軍による占拠をうけロシア領トルキスタンに編入。元来よりイラン系ペルシア人が多かったがソビエト連邦によって1924年ウズベク・ソビエト社会主義共和国の首都となった。このようにティムール朝で繁栄を極め文化交流が盛んに行われていたサマルカンドは15世紀以降騒乱が続きその求心力が失われてしまったことはとても残念である。

二年文科一類 内藤めい

気になる「ウズベキスタン文化・芸術フォーラム基金」

公開日:2011年9月1日

投稿者:uzstudent2011s

一般財団法人ウズベキスタン文化・芸術フォーラム基金。

この中央アジアゼミにおいて文化や芸術に興味がある人ならば、一度はこの基金のホームページを開いたことがあるだろう。(http://www.uzf.or.jp/ このHPのリンク先にもある)しかし、実際どのようなことを行っているか、詳しく知っている人は少ないのではないだろうか。この基金は、ウズベキスタンの文化や芸術を他国と協力しながら支援・発展・発信していくことを目的としている。そして、文化の相互理解、文化を超えた人類の協力を理念としているようである。文化に関して興味がある人はこうした活動があることをぜひとも知ってほしい。そうした人にとっては、きっと今後の人生に活かせるものだと考えられる。

ウズベキスタン文化・芸術フォーラム基金は、今日までにロシア、エジプト、中国、日本、ヨーロッパ諸国との緊密な文化交流関係が築かれている。カイロのアフマド・シャフキ記念美術館におけるウズベキスタンの装飾応用・造形美術展覧会、北京では定期的にウズベキスタンに関する様々な文化行事を計画し、また同時にタシケントにおける共同事業プロジェクトの企画も行っている。また中国におけるウズベキスタン文化デーは今年、ウズベキスタン文化・芸術基金との協力で行われた。日本において基金はウズベキスタン現代芸術家・写真家たちの5つの展覧会を協賛した。

基金はまたウズベキスタンの文化・芸術に携わる活動家たちと海外関係者たちとの国際的結びつきの発展に協力し、ウズベキスタンにおける海外の芸術・文化活動家たちとの共同プロジェクトや催しの積極的な後援者としての知名度も高い。この分野でとりわけ目立つものとしてポピュラー音楽フェスティバル、イタリアの指揮者ステファノ・トラジメニやドイツのチェロ奏者アントン・ニクレスクが参加したタシケントでのコンサート、その他が挙げられる。

ここで大事なことは、基金が各々の希望者に対し、民族間の相互理解や信頼関係を発展させ強めていくという社会共通の利益に合致した流れの中で、それぞれがそこにどう適応していくかを見極め、みずからの場所を探し出し、自分の力を発揮できるチャンスを与えているということだという。基金が特に力を入れているのは、ウズベキスタンと他の国々の文化・科学の代表者たちとの結びつきを強めていくことであるようだ。

「国際協力関係の拡大と深化およびそれによる国際関係の新しい質の高いステップへの移行は、それぞれの文化との継続的な対話なしには不可能である。こうした点からウズベキスタン文化・芸術基金はこうしたプロセスを成功に導くための重要な柱となり、また国際舞台におけるウズベキスタン文化、およびウズベキスタンにおける世界文化のガイド役を務めていくであろう」と述べている。

このような大きなビジョンの中、まだまだ活動しきれていない部分が見ている限りあるように思われる。例えばウズベキスタン文化の支援、発展に寄与している部分は大いにあると考えるのだが、発信の部分が不足しているのではないだろうか。その方法としてはウズベキスタンへの旅行者を増やすことなどがあるが、基金自身が各国に足を延ばすだけでなく、一つの軸足となる地域を確定しそこから発信の基盤を作っていくことも必要なのではないかと考える。今の状態を見ると、基金の規模が拡大するだけで活動を深化できず発信が中途半端になっていると判断できるからだ。また、ウズベキスタンの文化発信だけでなく、ウズベキスタン国民に積極的に様々な文化を受容させていくシステムも創出できればそれこそ文化「交流」の意味を成すだろう。今後の課題はたくさんあるように見える。

少なくともこの活動に私はとても共感できる。こうした文化に重きを置いた基金には是非とも活躍してもらいたいと願っている。なぜか。8月に私はインドネシアを訪れ、様々な文化の差異を認識した。文化を理解すること、そして文化の交流を図ること、それは人間相互が寛容に受容し世界平和の一歩となるからではないだろうか。宗教や生活、慣習、すべてが違っている。インドネシアもイスラーム大国であるが、ウズベキスタンのイスラーム教とは大きく異なっているはずだ。違いを受容し、そこの人を理解する。これはまさにグローバル化が進む現在において大切なことであろう。経済の発展に関してのみ協力してもダメであり、その国のためになるような協力をするためにはやはり文化認識、文化交流が基礎に置かれるべきだという感じている。ウズベキスタンにてあらゆる文化の差異をひしひしと感じとれる日が待ち遠しい。

参考文献:

http://www.uzf.or.jp/ 一般財団法人ウズベキスタン文化・芸術フォーラム基金

http://www.uzf.or.jp/forum/index.html ウズベキスタン文化・芸術フォーラム基金駐日代表部

文責:文科三類 西藤憲佑

ウズベキスタンへ行く目的

公開日:2011年9月1日

投稿者:uzstudent2011s

前回の記事では、ウズベキスタン国内の交通手段について述べた。ここでは、班の方針である、’日本からの観光客を呼び込む’というテーマを中心に記述する。

‘観光客を呼び込む’という場合、呼び込む側のpull要因の有無が重要になってくる。すなわち、まずはウズベキスタンの観光資源について考える必要がある。ウズベキスタンといえば、一般的にシルクロードの要衝というイメージがあり、その遺跡はオアシス都市を中心に遺されている。観光資源については、八木君の記事にある通り、他の中央アジア諸国より良いものを持っているといえる。外務省の渡航情報によれば、キルギスとの国境付近など主に南東部においては危険情報も出ているが、渡航者の訪れるような場所は治安も悪くないそうだ。たまたま、数か月前にウズベキスタンに旅行に行った肩のお話を聞く機会があったのだが、ウズベキスタンの物価はかなり低く、飲食に困ることはまずないということ、そして、少し意外に感じたのが、ハード面はとても充実しているということだった。すなわち、ホテルなどの建造物、バスなどの交通機関はきれいで快適だったという。一方、ソフト、すなわち、サービスや接客面はあまり良くなかったそうだ。ところが、その方はかなりの旅行好きと称しており、なぜウズベキスタンを旅行先として選んだのか、という質問をしたところ、「皆が行かないようなところだから」という答えが返ってきた。やはりウズベキスタンを訪ねるということは、一般的にはハードルが高いのだろうな、と改めて感じた。

では、どう’日本からの観光客を呼び込む’かという問題になってくるが、この問いに対する見方は無数に存在するように思える。しかしまず大事だと思ったのは、日本の人々に、ウズベキスタンについてもっと正しく知ってもらうことではないかと思う。前回も書いたものと同様に、ウズベキスタンをはじめ中央アジアについては、’神秘’という捉え方もあるが、裏を返せば’未知’や’奇怪’という恐れのイメージを少なからず持ってしまうのではなかろうか。私ももちろんそうであったが、このゼミを通してウズベキスタンについて調べていく中で、そういった負のイメージは払拭され、さらに現地を見てみたいという気持ちが強まった。

そこで、私たちは何をすればよいかと考えたとき、せっかく現地に行かせていただけるのだから、その隅々までを体験し、それを発信していくことではないかと考えた。しかし、私たちだけではウズベキスタンの隅々まで体験することなどは不可能であるとは思うが、今回、現地の大学生と話し合える場をいただけるということで、そこで彼らとともに主に観光について情報交換しつつ、それらをまとめたものを、なんらかの形で発信していこう、という方針となった。彼らと話し合う中で、’日本人観光者’としての私たちの視点と、’現地人’としての彼らの視点がうまくマッチし、双方にとっての新たな発見が生まれることを大いに期待している。はっきりとした全体像は見えていないため、その道筋などは少し覚束ない部分もあるが、このゼミを通して発信していくことが、少しでも多くの人々に届き、少しでも多くの人々が興味関心を抱いてくれれば、と思う。

文:文科二類2年 田村 悠

青色のウズベク世界 ―ウズベキスタンのイスラーム建築史―

公開日:2011年9月1日

投稿者:uzstudent2011s

ウズベキスタンのイスラーム建築を見ていく。そうすると、最も目に付くものはなんだろうか。

まさに鮮明な青。魅力的な心揺さぶる青。イスラーム教において聖なる色とされる青。サマルカンドの町に映える青。その美しい青を発するレンガやタイルの面白さをまずは紹介していきたいと思う。

青レンガ・タイルには大きく4つ程に分けられる。施釉レンガ、浮彫施釉レンガ、ハフトランギー・タイル、カットワーク・モザイクである。

施釉レンガ ハフトランギー・タイル カットワーク・モザイク

施釉レンガは表面の一面だけに釉薬を塗ったもので、素早く仕上げることができるように効率化を図っていると考えられている。なぜだろうか。それはティムール時代の建築ラッシュが影響しているようだ。多くのモスクを建築するためにも、効率性を向上させなければならない。

一方で、ハフトランギー・タイルやカットワーク・モザイクのような精緻なタイルも存在する。これもティムール時代の建築ラッシュに深く関わっていると言える。というのも、たくさんのモスクを築き上げるために不可欠となるのは労働力であり、ティムールは征服した各地から技術者を収集したと考えられるからである。つまり、各地の建築技術がウズベキスタンに集積し発展を遂げたということである。

また、面白いのは浮彫施釉レンガである(右図)。

この模様は中国の唐草模様がとても影響していると思われる。ウズベキスタンがシルクロードの中継都市であることが顕著に表れていることがここからよく分かる。レンガやタイルを見ただけも、ウズベキスタンが西洋と東洋の結節点であることを我々は知ることができる。

この模様は中国の唐草模様がとても影響していると思われる。ウズベキスタンがシルクロードの中継都市であることが顕著に表れていることがここからよく分かる。レンガやタイルを見ただけも、ウズベキスタンが西洋と東洋の結節点であることを我々は知ることができる。

このように青色のレンガ・タイルを検証するとどうだろうか。すると、単なる建築材料一つの中にもウズベキスタンの歴史が煌めいていることが見えるのではないだろうか。どんな時代を建築が生きてきたのか、建築材料から発見できるならば、建築全体を見るとどうだろうか。

時代が与える影響を中心とした建築全体の変遷に関して次に記す。

上記にもあるが、ティムール朝の時に建築の黄金時代を迎えている。そして、16世紀以降、喜望峰の発見によりシルクロードの隊商貿易は停滞してしまうのだが、それに左右されず美しい建築遺構が依然として築かれる。特徴としては、きわめて派手な装飾が見受けられるようだ。これはまだウズベキスタンが威厳を持っていることを示すためなのだろうか。しかし、18世紀以降の建築はどういう訳か創造性を喪失してしまい、建築史において衰退を迎えることになるのである。そのため、あまり評価を受けない建築が多いという。

様々な時代を生き抜く建築。その時代の影響は材料一つにも表出していて、また建築史を眺めると、建築というものが文化と歴史を同時に孕み、後世に伝えていく重要なものであることが分かるだろう。

参考文献:

辻孝二郎 2010 イスラーム建築の華 (INAX REPORT no.182 p50-51) http://inaxreport.info/data/IR182/IR182_p50-51.pdf

石井 昭 1969 中央アジアのイスラーム建築 (東洋建築史の展望) 建築雑誌 84(1005) p45-54 社団法人日本建築学会

文責:文科三類 西藤憲佑

ヒヴァの歴史と見どころ・中央アジアのフリーペーパー

公開日:2011年9月1日

投稿者:uzstudent2011s

ウズベキスタンで有名なオアシス都市の一つ、ヒヴァの歴史と見どころを紹介していきたいと思う。ホラズム州のヒヴァは首都タシケントから西750キロ程に位置し、かつてはこの地方の主要な都市として栄えていた。ヒヴァが初めて歴史に登場するのは10世紀のイスラム旅人による記述だが、6世紀にはすでに存在していたと考えられている。元々はイラン系住民が住みついていたが、10世紀頃にトルコ系民族にとってかわられ、17世紀にはヒヴァ・ハン国の首都となった。10月革命の後、ヒヴァを首都とした1920年にホラズム人民ソビエト共和国が建国された。しかし、この国は短命で、1925年にソ連に吸収されて姿を消すこととなった。1970年代から1980年代にかけてのソ連政策によりヒヴァの遺跡は非常によく保護されているが、逆に厳しすぎる保全活動により街が活気を失ってしまったようだ。その結果、ヒヴァの街全体が博物館のようになっている。

ヒヴァは城壁によって二つの町に分けられている。城壁外のエリアはディチャン・カラと呼ばれ、かつては11の門と要塞壁によって守られていた。城壁内はイチャン・カラと呼ばれ、1990年にウズベキスタンで初めて認定された世界遺産である。

クルフナー・アルク

イチャン・カラの西門を入った左手に位置し、「古い要塞」という名を持ったクルフナー・アルクはハンの生活場所であった。12世紀に建てられた後、17世紀にオラン・ハンにより拡張された。ここにはハンのハーレム、モスク、宮殿を含む様々な施設が含まれていた。

カリタ・ミナル・ミナレット

1851年に着工したこのミナレットは未完成のまま現在も残っている。ムハンマド・アミン・ハンの命によって建設が始まったが、1855年のハンの死によって中断となった。伝説ではブハラまで見渡せる塔を建てる計画だったと伝えられている。

イスラーム・ホジャ・メドレセ ミナレット

イスラーム・ホジャ・メドレセのミナレットは57メートルもあり、ウズベキスタンで最も高い。メドレセの内部は博物館になっており、絨毯や宝飾品などホラズムの工芸品が展示されている。メドレセとミナレットはどちらも1910年に建設された。

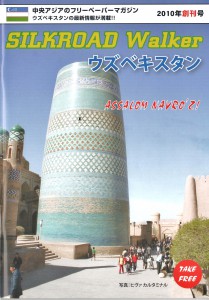

この写真はウズベキスタン大使館を訪問した際にいただいた資料の一つである。実は中央アジアに関するフリーペーパーマガジンなるものが存在し、大使館や中央アジア関連のイベントなどで配布しているらしい。その名も「SILKROAD Walker」で、今回いただいた2010年版のものはウズベキスタン特集である。表紙は上で紹介したヒヴァのカリタ・ミナル・ミナレットである。SILKROAD Walkerにはウズベキスタンの地理・歴史から我々中央アジアゼミが回る4都市のホテルやレストラン情報に至るまで、かなり細かい観光情報が記載されている。最後にはウズベク語とロシア語の挨拶と基本表現も載っており、もはやガイドブックである。しかも前頁がカラー印刷で、読みやすい。今まで書店で手に取った中央アジアに関する観光ガイドよりも詳しいのではないかと思うほどだ。ここまで力の入ったフリーペーパーが存在するのにほとんど知られていないは残念なことだと思った。私も大使館で各都市の地図とともにこれを手渡されて「こんなものがあったのか」と驚いてしまった。

外国にとっては「シルクロード」という言葉の響きだけで魅力がある。そして実際ウズベキスタンには多くの遺跡と豊かな文化があり、このような資料を配るほどの努力がなされている。それにも関わらず観光大国となっていないのはなぜだろうか。ここまで調べてきたこと、聞いてきたことを踏まえて個人的に感じた一番の原因は情報不足である。確かに「シルクロード」「オアシス都市」などと聞くと神秘的なイメージがあるが、「中央アジア」「ウズベキスタン」などの言葉とは若干ずれがあるように感じる。より積極的にPRをしていくことがウズベキスタンの観光産業において重要なのではないだろうか。この点についても、現地で実際に観光、学生と議論していくことで探っていきたい。

参考:

ウズベキスタン航空・観光情報 http://www.uzbekistan-airways.co.jp/khiva.html

Lonely Planet “Khiva Information and Travel Guide” http://www.lonelyplanet.com/uzbekistan/khorezm/khiva

SILKROAD Walker 2010年号

文責:文科二類2年 末松

各料理の地域間比較

公開日:2011年8月31日

投稿者:間下 大樹志

先の記事で先日作ったラグマンについて深く掘り下げた。ウズベキスタンの食文化の中には他にも興味深い料理や習慣がたくさんある。今回の記事では、一つの料理ではなく色々な料理などについて俯瞰的に説明していこうと思う。

・ラグマン

(↓新宿のウイグル料理店「タリム」のラグメン)

先日の記事でラグマンはトマトベースのスープであると述べた。ウズベキスタンでは、レシピで再現してみる限りスパイスのきいたカレーとイタリアンのトマトソースの中間のような味であった。しかし、先日ウイグル料理店「タリム」で食べたウイグルの「ラグメン」はスープはウズベキスタンのものと類似しているものの、酢の類のものがスープに加えられており、酸味があった。イメージとしては冷やし中華のつゆのような味である。こうした酸味をもつ料理は、酢豚など中華料理によく見られる。やはり、ウイグル自治区と中国が近くなるにつれ、中華料理の影響が出始めているものと思われる。また麺も、ウズベキスタンのものは讃岐うどんやきしめんのようにやや幅広のめんであったが、ウイグルのものはスパゲッティや山手らーめんの麺のような真円形の断面をもつ麺であった。またスープの量もウズベキスタンでは比較的多いのに対し、ウイグルでは平皿に乗る程度である。これも地域間の水の得やすさが影響しているのではないかと思われる。

・プロフ

(↓新宿のウイグル料理店「タリム」のポロ)

プロフはクミンやコリアンダーなどのスパイスをきかせた炊き込みご飯である。ウズベキスタンでは広く日常的に食され、通りに大なべでプロフをつくる屋台が多く出ているほどである。プロフが食されているのはほぼラグマンと同じ地域であるがウイグル自治区ではやはり名前を変え、「ポロ」という名前になる。中央アジア地域ではニンジンや羊肉のブロック、レーズンなどの具が入るがウイグル自治区ではこれにヨーグルトのような乳発酵製品のソースをかけて食べる。ご飯に乳製品をかけて食べると言うのは日本からするととても奇異なものに思えるかもしれないが、比較的脂っこいプロフをさっぱりと食べることができる。なお、ウズベキスタンではトマトのサラダなどと一緒に食べられることが多い。またプロフは西に行くと「ピラフ」と名を変え我々のよく知っている料理となる。

・ナン

ナンと言われると、日本人はインド料理屋で出される朴の葉のような形のパンが思い浮かべられると思う。ウズベキスタンのナンはノンとよばれ、インドのナンとは全く別のものである。形は真円形で外側がかなり厚くなっており真ん中は薄い。またインドのナンのようにもちもちとした触感はなく、むしろ密度の高い食パンのようである。

・茶

茶の原産地は中国南部である。中国ではラプサンスーチョンという紅茶や緑茶、白茶、黒茶など種々の茶、インドではシッキムやダージリン、アッサムなど多くの紅茶が栽培され、またよく飲まれている。中国からシルクロードで繋がっている西域、中央アジア地域、そしてもちろん茶の生産の盛んな南アジア地域にも飲茶の習慣がある。

ウズベキスタンでは、茶はチャイまたはチョイと呼ばれる。チャイという名前には聞きおぼえがある人もいるだろう。またまたインド料理屋に行きチャイというものを頼むと、スパイスのきいた甘いミルクティーが出てくる。ウズベキスタンの茶は、チャイと名前は同じであるものの、インドのそれとはまったく違いふつうストレートで飲む。このチャイの淹れ方は日本と言うよりは中国茶に近い。ゴクチャイと呼ばれる緑茶(ただし、緑茶と言っても日本の緑茶とは全く違うものである)は茶碗にまずそそぎ、それをポットに3回ほど戻し、さらに数分間蒸らしてから飲まれる。

またキルギスやウズベキスタンではチャイハナと呼ばれる喫茶店が街にあり、木陰や店内などで喫茶を楽しむ市民の憩いの場となっている。

このように、ごく僅かの紹介となってしまったが、先に紹介したラグマン以外にもウズベキスタンでは食文化には他地域と比べて類似性、また独自性がある。ウズベキスタンの訪問では、この日本とは全く違う文化に触れ、またシルクロードの終点日本の文化の源流ともいうべき、ウズベキスタンの文化を肌で感じることによって自国のことを見つめ直すきっかけになれば、と思う。

○参考文献など

世界の料理 サカイ優佳子・田平恵美 編

食料の世界地図 大賀圭治 監訳 中山里美・高田直也 訳

(文、写真:理科二類二年 間下)

ウズベキスタン大使館訪問記

公開日:2011年8月31日

投稿者:uzstudent2011s

先日、目黒にある在日ウズベキスタン大使館を訪問した。きっかけは、他の大使館がインターン募集していることを知り、中央アジア散歩を履修するにあたってウズベキスタン大使館でインターンを経験してみたいと思ったことだ。ウズベキスタン大使館の公式サイトが見つからなかったためダメ元で履歴書と手紙を郵送してみたところ、岡田先生の元に電話がかかってきたとのこと。直接連絡がくるのをじっと待ち、辛抱が報われたのは数カ月後のことであった。こちらの都合のいい時にいつでも会ってくれる、と非常に親切だが若干曖昧な内容の返事である。これがウズベク流のおおらかさなのであろうか。とにかく突撃訪問してみることにした。

大使館の場所を調べてみると、徒歩圏内に駅がないためバスに乗ってアクセスする。渋谷から約25分の入谷橋で下車すると辺りは静かな住宅街である。しかし、30秒ほど歩いたところの角を曲がると、ウズベキスタンの国旗がはためく大き目な家がそこにはたっていた。旗を発見して思わずにやり。

近づいてみると門にはやはり「ウズベキスタン大使館」と表記されたプレートがあった。インターホンを押して名乗ると奥の扉から案内された。中はオフィスというより、外装通り高級住宅といった感じで、壁にはウズベキスタンの美しい建築や風景の絵画が飾ってある。

ミーティングルームらしき部屋に案内され、しばらくするとメールのやりとりをしていたコシモフさんがいらっしゃった。その後一時間程お話を伺ったが、ウズベキスタンと日本関係に関しする前向きさと熱心さが深く印象に残った。盛んになりつつある日本・ウズベク大学間の交流やビジネスでの協力体制、シルクロードを渡ってウズベキスタンへ伝わった奈良時代の日本の工芸品などを挙げて、両国の国際関係について語られた。我々の中央アジアゼミについても関心を持たれている様子であった。ウズベキスタンでの研修後、ウズベク文化を発信する機会があれば大使館の協力も得られそうだという心強いお言葉もいただいた。ゼミ研修への出発が迫ってきているが、実際にウズベキスタンを自分たちの目で見て、現地の学生と議論を重ねた上で今後我々がどのようなウズベキスタン文化を持ち帰り、発信していけるかを考えていけたらと思う。

追記

大使館で伺った話の中にあった日本とウズベキスタンの関係について少し触れておく。今年の2月にウズベキスタン大統領が来日した際、東京で菅前総理と会談し両国の政治・経済を含む複数の観点における関係の発展について合意に達した。日本とウズベキスタンは1992年に国交を結んだが関係を強化していく余地はまだまだあるように思われる。

ウズベキスタンはウランの埋蔵量が世界10位であり、他にも天然ガス、レアメタル、金などの資源が眠っている。資源に乏しい日本としてはウズベキスタンとの関係を強化することでこれらの確保が望まれる。資源開発を望む日本企業を支援し、貿易の手続きの改善など両国をつなぐビジネス環境を整える必要があるという共通の認識を両政府は持っているようだ。

ウズベキスタン側としては日本企業の技術移転や投資、情報コミュニケーション技術においての協力を望んでいる。また、環境への配慮と安定したエネルギー供給を両立できる代替エネルギー技術への移行もウズベキスタンの課題である。これも日本の技術協力が可能な点である。

資源が乏しいが高い技術力を持つ日本と、資源が豊富だが発展途上のウズベキスタンは経済・技術的に協力していくことで利害が一致するように思われる。経済や政治において国際関係がさらに向上することで両国の文化的交流も進んでいくことが望まれる。

文責:文科二類2年 末松

街紹介班FW報告

公開日:2011年8月30日

投稿者:uzstudent2011s

前回の記事では、私達にとって異国であるウズベキスタンを考えるために、一つブックレビューを書いた。異国を理解する方法はいろいろあるだろうが、この本ならばある程度、ウズベキスタンに対してリアリティを感じられるだろう。疑似体験でもいいから、何らかのリアリティを感じることが異国理解につながるのでは、と思っている。

さて、我々がウズベキスタンに訪問した際には、日本のことを紹介する機会があるのだが、その際にもリアリティをもってもらうために、先日グループで東京中の写真を撮って歩いた。渋谷のスクランブル交差点、109、銀座、代官山・・・・。今回は街紹介班で行ったFWについて報告しようと思う。

東京の魅力が何であるかを考えると、比較的狭い地域に、様々な特色をもった地域が存在していることである。渋谷や高田馬場のような若者・学生の街から、青山・代官山のような落ち着いた雰囲気の街並み、丸の内・神田のようなビジネス街、浅草・金町のような下町。こうした東京の特色を伝えられるように、各地域に特徴的な風景をなるべく収めようとした。スクランブル交差点のような有名所だけではなく、官庁街の建物など、日本の中心である東京の建物・街の多様性を示せるような写真を撮るよう尽力した。

FWは、渋谷→代官山→永田町→霞ヶ関→銀座→神田→丸の内→東京と続き、夜が更けたので終了した。要素的に下町的な要素が欠けてしまったことは非常に残念であるが、ある程度の写真が撮れたのではないかと思っている。例えば以下の様な写真である。

・総務省(霞ヶ関)

(筆者撮影)

・夜の東京駅前

(筆者撮影)

こうした写真用いて、日本の紹介を上手く行えたらと思っている。

(文責:教養学部文科二類 西田夏海)

ウズベキスタンのナショナリズム

公開日:2011年8月30日

投稿者:uzstudent2011s

ウズベキスタンという多民族国家における「ナショナリズム」の特殊性は非常に興味深い。それは旧ソ連邦から独立した中央アジア諸国に共通する特性であり、帝政ロシア時代から始まるロシアの影響によるものである。以下に、文献から調べたことを簡単にまとめてみたいと思う。

* 帝政ロシアによる支配と中央アジアの諸民族

中央アジアの、現在まで続く民族構成ができたのは十六世紀頃である。中央アジアを支配した帝国はテュルク系王朝が多かったが、宮廷言語、文学言語としてペルシア語を採用していた。帝国は多民族国家で、人々の民族意識は弱かった。人はまず、自分の暮らす地域や部族に属していた。また、民族と言語や、民族と居住領域の対応関係はなかった。たとえば、「ウズベク人」とは、言語集団ではなく、シャイバーン朝を出現させた連合にさかのぼる諸部族出身の人々を表す。しかし、人々にとって肝心なのは「ウズベク人」か「タジク人」かではなく、「サマルカンドの人間」か「ブハラの人間」かということだった。

帰属意識の対象に「結束集団」を指摘する文献もある。結束集団とは、漠然と先祖が一緒だという人々で構成され、地域性を伴って強化される。その社会的基盤は、部族や氏族、同業組合、宗教と様々であるが、この集団と言語、出自の対応関係はない。とくに部族制のもとでは、部族内の氏族が結束集団を成し、多くは地域的基盤を持つ。ソ連体制下では、この集団がコルホーズの枠組みとして再編され、新たにコルホーズが社会的基盤となった。その結果、独立後もこの結束集団が政治的役割を果たすことになった。

帝政ロシアのよる支配は、草原地帯とトランスオクシアナで異なる手法が用いられた。カザフ草原地帯では、まず、現地の有力者を懐柔し、やがてロシア人農民が大量に移住し現地農民の耕地を奪った。このような社会構造の破壊が現地人のナショナリズムに影響したとされる。

一方、トランスオクシアナでは、伝統的な社会構造は温存され、ロシア人の移住も都市部だけに限られた。ロシアの大きな影響といえば、この地域が外界にひらかれ、近代化への準備がなされたことである。オスマン・トルコの知識人の影響を受けて改革派知識人(ジャディード)が登場するが、彼らの望みは民族の別によらない、中央アジアのムスリム国家を建設することだったように、いまだ民族意識としてのナショナリズムは希薄であった。

* ソ連による民族政策

ところが、ソ連体制下では、極めて政治的・人為的に、民族意識としてのナショナリズムが形成された。中央アジアの民族の汎イスラム主義・汎トルコ主義的な越境的連帯を分断し、民族集団を対立状態におく分断統治を行い、共産党支配体制を整えるためであった。さらに、逆に越境的民族的連帯を標榜することで、ソ連の影響力を連邦外まで拡大するためであった。まず、民族を規定し、その第一基準として言語をあてがい、次に領土を付与する。さらに、国家機構、制度を整え、外面的な国民国家の体を整える。(実権はソ連が握った。)

この際、民族の規定は戦略的に行われ、言語学的、人類学的根拠が後付に考えられた。言語(と文字)は対内的差別化と対外的差別化という二つの原理にしたがって、民族の関連性を分断するように、新しく考え出され、固定化された。(その結果、ペルシア語のような民族横断的な主要文化言語の地域を媒介する役割は弱まった。)「ウズベク語」も、人為的につくられた言語である。トルコ的な要素を排除するため、ペルシア的な方言を基本とされた。このため、現在では、トルコ系の言語に近いために公用語とかなり異なった方言も「ウズベク語」として話されることになった。

国境線に地理的な整合性はなく、凹凸や飛び地が多かった。また、民族的な整合性もなく、とくにウズベキスタンの周辺各国には多数のウズベク人マイノリティが存在する。こうした国境線の不条理には、中央アジアの新設共和国の独立の展望を描かせなくするという意図があったが、これらの諸国は民族も国境線もそのままに独立を果たした。そのため、こんにちまでソ連体制下で政治的につくられたナショナリズムが受け継がれることになった。

* 現代の中央アジア諸国による正統性の創生

逆説的にも、独立後の中央アジア諸国にはソ連支配のおかげで、近代国家としての要素がそろっていた。したがって、諸国は政治機構、行政機構だけでなく、ナショナリズムを形成する要素(民族、歴史、領土)をもスライドするかたちで受け継いだ。さらに、ソ連と同じ手法を用いることで新しい帰属意識を作り出そうとした。たとえば、ソ連的な要素を排除するための、文字の変更や歴史解釈の変更である。

中央アジア諸国のナショナリズムの特徴は、民族の正統性をもとめる理論にある。ソビエト民族学において、民族の源郷をたどる西洋の民族学に対抗し、ある土地に太古から住む集団同士が混ざり合って民族が形成される、という「民族起源学」が採用された。これはソ連の民族共和国の存在根拠を歴史的に証明するための理論であり、本来の各民族のナショナリズムとは無関係であった。しかし、この理論によれば民族の起源を際限なく遡ることができるため、独立国家として対外的、対内的正統性を必要とした現在の中央アジア諸国でも採用された。このため、たとえば、ウズベク人によって倒された帝国の創始、ティムールがウズベキスタンの国民的英雄とされているような、傍からは不思議に思われるような事態になっているのだ。

以上は、現在のウズベキスタンのナショナリズムを形成するまでのおおまかな流れである。(まとめるうえで、具体的な例や、ウズベキスタン以外の国家に関わる例はなるべく省略した。)私自身うまく理解しきれていない部分もあるので、稚拙なまとめになっていると思う。現地研修の前に、さらに調査を重ねて、理解を深めたい。

現代の世界情勢を考えれば、ナショナリズムはとてもデリケートな問題だと思う。このような知識が先入観にならないように気をつけたい。できるならば、現地にいって実際にその国家の中で暮らす人の思いをきいてみたいと思っている。

参考文献:

中央アジアを知るための60章(第二版) 宇山智彦編 明石書店

現代中央アジア オリヴィエ・ロワ著 白水社

ウズベキスタン―民族・歴史・国家 高橋 巌根著 創土社

文責:文科二類一年 藤沢

食文化に見るシルクロード・東西交流

公開日:2011年8月30日

投稿者:間下 大樹志

ウズベキスタンはシルクロードの要衝に位置する。先日世界文化遺産に登録された岩手県平泉の中尊寺にはこの辺りの地で特産するラピスラズリが装飾につかわれていたり、奈良などの寺社にはギリシャなどの西洋から中央アジアを通って伝わった建築様式や仏像などが見られるなど、古くから東洋と西洋の文化が行き交い、また交流してきた場所である。

行き交っているのは、自社の建築様式や特産品だけではない。ウズベキスタンやアジア、ヨーロッパの食文化を比較すると、シルクロードを経て東西が交流している様子を見ることができる。

まずは、先日僕と福井で作った、ラグマンについてみて行きたいと思う。(ラグマンの料理レポートについてはこちらをご覧ください。)

ラグマンはウズベキスタンを代表する料理と言っても過言ではない。スパイスをきかせたトマトベースのスープで羊肉や野菜を煮て、その中に日本でいうところの讃岐うどんに似た麺を入れたものである。

この料理についても、西洋や東洋から受けた影響、またそれらに与えた影響がみられる。

まずは、麺。麺料理についてはイタリアのパスタからベトナムのフォー、日本のうどんなどシルクロードが通っていた地域やその周辺地域によくみられる。ラグマンの麺は、先程日本で言えば讃岐うどんに似ていると述べたが、作り方や見た目も似ている。(ただし、讃岐うどんは中力粉を使うが、ラグマンは強力粉を使う。)また製麺の方法も、伸ばして乾燥させる素麺や弦のようなものに押し当てて細くするイタリアのギターラ、ミンチ機のようなものから押し出してお湯の中に入れる韓国の冷麺など数々の方法が世界には見られるが、ラグマンもさぬきうどんも生地をのばして包丁で切っていく方法である。

次に、具。具に用いられるのは羊肉、にんにく、ピーマン、じゃがいも、ひよこ豆など、中央アジア地域でよく取れるものである。ここは各地から流入してきた文化が土地の気候風土に合わせて成長している面であると言える。ひよこ豆はイスラエルのフムスという料理など、西アジア地域でも食べられている。

スープには、トマトがベースに用いられていると述べた。トマトが日本で食用になったのは明治以降であるようにトマトは西洋方面からの流入である。実際、イタリアのパスタにはトマトソースがよく用いられ、ロシアの世界的にも有名な料理であるボルシチやビーフストロガノフにもトマトが用いられている。また西アジアのイスラエルでよく食べられるシャクシュカという料理もトマトに香辛料を入れたスープが用いられ、トマトが味の主たる部分を占めている。

トマトがよく料理に用いられる地域の特徴として、エジプトやイタリア、イスラエルなどの地中海性気候の地域、そしてウズベキスタンなどのステップ気候の地域と、比較的乾燥しているという点があげられる。こうした地域でトマトがよく食べられているのは、トマトには多くの水分が含まれ、乾燥地域ににおいて水分が摂取できること、また酸味が強いので羊肉の臭みを消し、かつスパイスとの相性のもいいからではないかと思う。

ラグマンに使われるスパイスはクミンシードやコリアンダー、ローリエなどがある。特にクミンシードは「とりあえずクミンシードを入れておけばそれらしい味になる」と言われるほど、現地では多用されているスパイスである。実際、プロフやサモサ、マシュフルダやシャシリクなどの料理のレシピを見ると、ほとんどすべての料理でクミンシードの文字がみられる。

ここまでウズベキスタンのラグマンについて述べたが、ラグマンという料理は中央アジア全域で見ることができる。また、中国のウイグル自治区にもラグメンという名で類似の料理が存在する。(これは先日新宿のウイグル料理店「タリム」で実際食べる機会に恵まれた。それについては後日また報告しようと思う。)

ラグマンは東に行くと拉麺と名前を変え、さらに東に行きラーメンという名で日本に広く存在している。

中国や日本など東洋発の麺と、トマトやスパイスなどヨーロッパ・西アジア発の食材を用いたスープが出会い、そして中央アジアでよく食べられる羊肉を具として一つの料理が出来上がっている。ラグマンという料理ひとつをとってみても、シルクロードという壮大なルートを通した東洋と西洋の文化交流の歴史を見ることができる。

今回のウズベキスタン訪問では、ここまで大きな交流とはもちろん行かないが、ウズベキスタンと日本の文化交流が図れたらと思う。

○参考文献など

食事の歴史 先史から現代まで ポール・フリードマン編 南直人+山辺規子 監訳

世界の食事おもしろ図鑑 森枝卓士

家庭で作れるロシア料理 荻野恭子 料理 沼野恭子 エッセイ

世界の料理 サカイ優佳子・田平恵美 編

「讃岐うどんの作り方」 http://www.flour-net.com/archives/2007/06/post_18.html

(文、写真:理科二類二年 間下)